7月4日,重庆移通学院青年志愿者联合会“筑梦服务队“奔赴贵州省遵义市绥阳县郑场镇,开启为期十天的暑期“三下乡”社会实践。这支由青年学子组成的队伍,将围绕“教育关爱”以及“乡村振兴”两个方面展开,用“受教育,讲才干,做贡献”铺设青年学子投身实践之路,以实际行动践行“青春为中国式现代化挺膺担当”,以青春之我投身基层,在中国式现代化的壮阔征程中书写实践的动人篇章。

初心如磐,青春的脚步丈量责任

清晨6:40,晨光熹微,筑梦服务队踏上征程。三百公里的路途,青山叠嶂,队员们怀揣热忱,一路前行。“三下乡”作为社会实践的重要载体,服务队始终秉持“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,将高校学子的专业素养与社会责任紧密结合,让青春在基层实践中淬炼成钢。

为解决服务队在实践中的基础问题,绥阳县为服务队在多方面提供了支持,不仅提供了良好的住宿环境,还协助服务队制作课程设计与路线规划,将自然景观与人文底蕴、知识学习与旅游体验相结合,帮助服务队深入了解贵州和绥阳的丰富文化,为此次“三下乡”社会实践添光加彩。

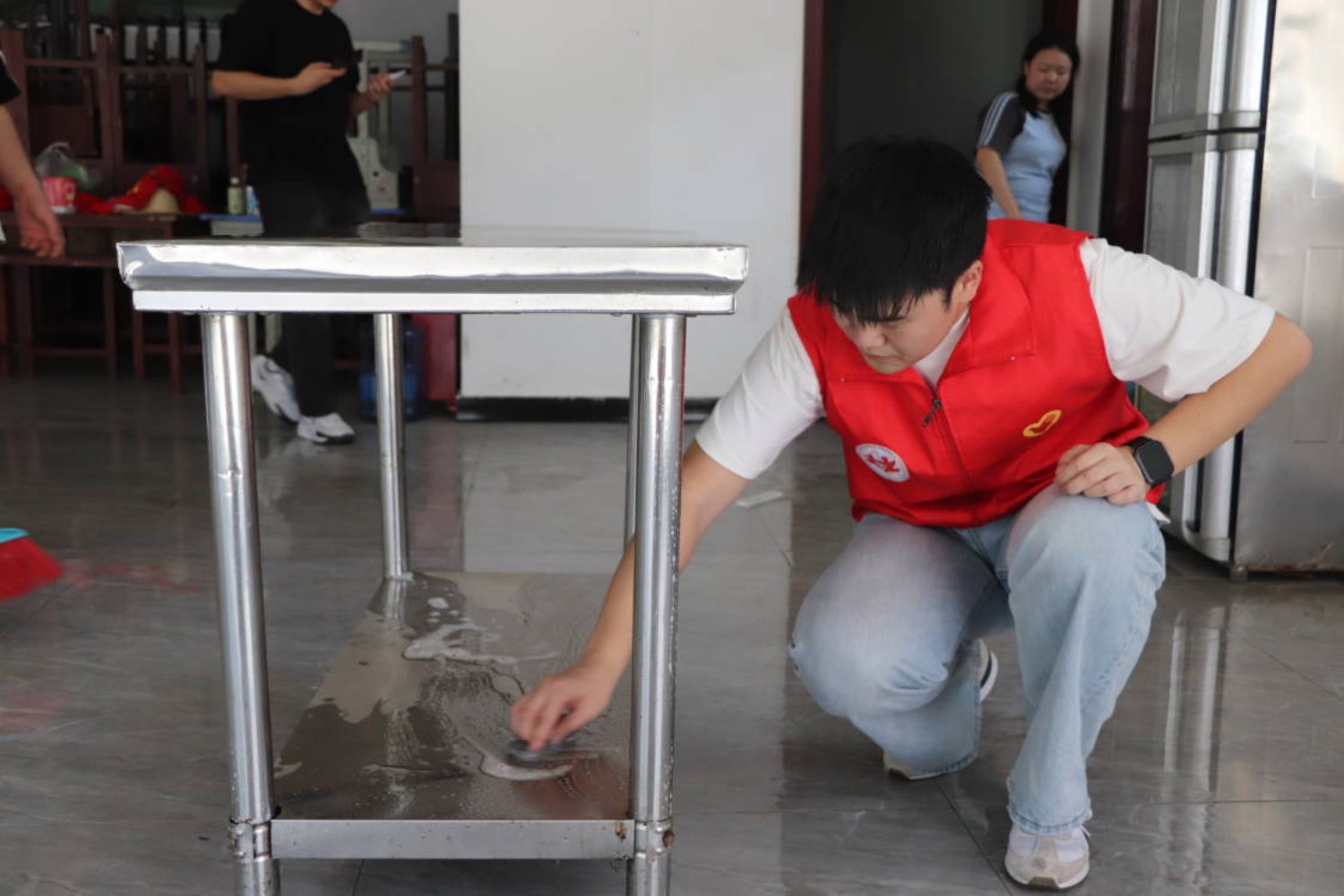

在抵达郑场镇红军小学后,服务队迅速投入工作。厨房是后勤保障的核心,面对积年油污,队员们挽起袖子,细致擦拭每一处角落。汗水浸透衣衫,抹布退却桌面灰尘。经过数小时的奋战,原本蒙尘的灶台焕然一新,为后续支教工作筑牢了食品安全防线。与此同时,其余队员们采购生活物资,亲手备齐炊具调料,以自立自强的姿态迎接挑战。这一过程,不仅是生活能力的锻炼,更是对“劳动育人”理念的生动诠释。

深耕基层,以调研叩响需求之门

为切实了解当地情况,服务队负责人陈容深入郑场镇卧龙社区,与社区干部、居民面对面交流。座谈会上,她认真记录社区教育资源分布、留守儿童心理状况等关键信息,并围绕“如何优化课程设计”“如何增强青少年关怀”等议题展开讨论。“只有真正走进基层,才能听见最真实的声音。”陈容在调研后感慨道。此次走访,不仅让服务队摸清了郑场镇的实际需求,更让志愿者们深刻认识到,中国式现代化的推进,离不开千千万万基层社区的扎实发展。而青年志愿者的使命,正是以专业和热忱,为乡村振兴注入青春动能。

七彩课堂,托起乡村孩子的梦想之翼

未来十天,服务队将以红军小学为基地,依托“1+2+3+5+N”特色实践体系,开展“七彩课堂”支教活动。课程涵盖红色教育、科学实验、艺术创作、心理健康等多个维度,旨在以多元化教学激发乡村孩子的求知欲,以温暖陪伴抚慰他们的心灵。

“我们不仅要传授知识,更要成为孩子们的‘知心人’。”队员张蓓在备课笔记中写道。服务队特别设计了红色传承、防止结核、艺术绘画、安全保护等特色课程,聚焦“贵州省遵义市绥阳县留守儿童”的培养需求,推动绥阳县儿童的素质能力提升、树立正确正确价值观。这种“教育+陪伴”的双重关怀模式,正是“完满教育”理念在绥阳落地开花的生动实践,上好移通青年在“三下乡”这门实践中的 “大思政课”。

光影记录,用镜头讲述郑场故事

除了“教育关爱”,服务队还将深入卧龙社区、卧龙湖、卧龙寺等地,以镜头记录郑场镇的宜居、宜美、宜游”风貌。斑驳的老墙、精致的门楣、淳朴的市井生活……每一帧画面都是乡村振兴的鲜活注脚。队员们将运用新媒体技术,制作纪实短片,让更多人看见郑场镇的生态之美、人文之韵。

“乡村振兴不仅需要经济支持,更需要当地人文景色的推广传播。”负责摄影的队员邓旭洋表示。通过影像的力量推广人文景色,服务队希望助力郑场镇文旅融合发展与乡村振兴,为当地提供“小而美”的实际样本。

让青春在奉献中绽放绚丽之花

近年来,绥阳县深入贯彻落实"五育并举"教育方针,大力推进教育研学工作创新发展,积极培育"教育+研学"新业态,探索文旅融合新模式,全力打造"全国青少年研学旅行目的地""全国大学生文艺创作实践基地"和"全国大学生'三下乡'社会实践基地"三大特色品牌。

重庆移通学院"筑梦服务队"将持续深化校地合作,主动融入绥阳县"全要素、全学科、全年龄段"的研学教育体系,以郑场镇为实践阵地,深入践行学校"志愿者之校"建设理念,通过镜头记录人文景观、助推文旅融合,以影像力量赋能乡村振兴,用青春实践生动诠释"为中国式现代化挺膺担当"的使命与担当,以青春之我、奋斗之我,为绥阳教育事业的"五育之花"绚丽绽放贡献青春力量。

|重庆移通学院·筑梦服务队|

稿件来源:筑梦服务队

图片来源:刘嘉航、马梦遥、邓旭洋、黄万灵、李熙熙

编辑:洪梅 审编:益申合

中国公益新闻网版权及免责声明:

1、凡本网来源注明“中国公益新闻网”的所有新闻稿件和图片作品,版权均属于中国公益新闻网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国公益新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国公益新闻网)”的新闻稿件和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系方式:中国公益新闻网 电话:010-57256752 电子邮件:450952431@qq.com