今天是2018年11月8日,长安大学在这一天迎来了气温转冷后的少数好天气。伴着晴空万里,我们也迎来了主题为“对话:超级工程中的长大力量”的杰出校友访谈活动。气息寒凉,阳光下澈,却生汩汩暖意。杭州湾大桥工程指挥部副总指挥、总工程师吕忠达、港珠澳大桥管理局总工程师苏权科、青岛海湾大桥建设指挥部总工程师邵新鹏三位杰出校友的回归更是点燃了长大莘莘学子的热情。

首先,让我们重温三座大桥的辉煌时刻,走近国之重器的诞生过程,感受文化自信的迷人魄力。

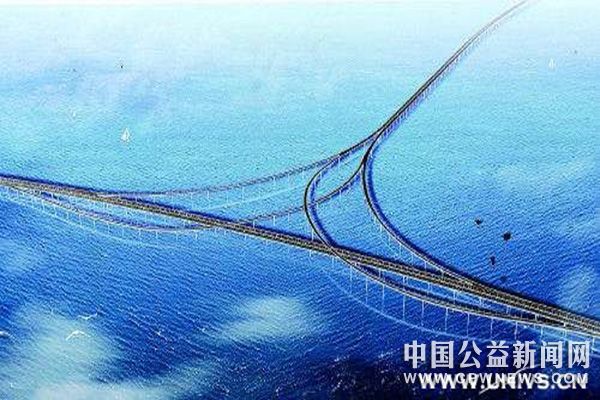

“一桥飞架南北,天堑变通途”杭州湾跨海大桥桥梁北起浙江省嘉兴市海盐郑家埭,南至宁波市慈溪水路湾,全长共36千米。它便捷地将上海与宁波两地连接起来,为建立现代化物流系统创造了条件,对促进长江三角洲南翼经济中心--宁波市的经济和社会的发展,具有重要的战略意义。建设条件十分恶劣,台风、强潮、浅层气、高腐蚀、深冲刷,有效工作日少;跨海大桥工程建设的专用施工技术规范及专项质量检验标准缺少可供借鉴的版本;缺少能满足大桥设计需要的专用运梁施工设备……一系列的问题未能将建设团队的信念摧毁,却更加使之坚强!

似一道虹,它横跨胶州湾,连接青、黄、红三岛,成为国家高速公路网G22青兰高速公路的重要组成部分,并是山东省“五纵四横一环”公路网上框架的组成部分——它,就是青岛海湾大桥。首创的海水冻融-氯盐侵蚀协同作用下桥梁建设新理念、冰冻海域桥梁全寿命周期成本最优配置、钢锚板式索塔锚固体系等创新设计理念和新技术正体现了我国对技术要求的创新性。不断思索,不断创新,我们定会愈加强盛。

2018年10月24日,6年筹备、9年建造的港珠澳大桥正式通车。这一消息一经传出,振奋了千千万中国人民的内心。港珠澳大桥全长55公里,是中国第一例集桥、双人工岛、隧道为一体的跨海通道,同时港珠澳大桥沉管隧道是全球最长的公路沉管隧道和全球唯一的深埋沉管隧道。港珠澳大桥建设难度极大,新材料、新工艺、新设备、新技术层出不穷,仅专利就达400项之多,在多个领域填补了空白,造出了世界上最难、最长、最深的海底公路沉管隧道。无愧为国之重器,无愧为超级工程。

而令我们长大人更加骄傲的是,在三座大桥的成功中不乏长大力量。杭州湾大桥的建设中,长安大学“杭州湾跨海大桥海中平台建筑及观光塔风洞试验研究”课题通过审查顺利验收,这不仅大大提高了长安大学风洞实验室的研究水平,也大大提升了长安大学桥梁抗风研究在国内外的地位。“青岛海湾大桥杯”立功竞赛活动中,长安大学公路学院贺拴海教授、赵煜副教授主持的“青岛海湾大桥大沽河航道桥安全性监测及控制”项目获得表彰,项目组荣立集体一等功。此次受到表彰,进一步扩大了长安大学桥梁学科在大型跨江过海工程中的影响。在港珠澳大桥的建设中,长安大学共有六个科研团队参与港珠澳大桥建设科技攻关,仅在港珠澳大桥管理局,长安大学校友就有12名之多。无论是总体规划、前期施工方案制定还是管理、设计、施工、监理、运营、环保等环节,都有长安大学优秀校友的创新智慧。

活动尚未开始,礼堂中座无虚席。大家对三位总工的到来翘首以盼。对我来说,生平第一次,见到为国家贡献如此大的人,生平第一次,感到世界距我只有一步之遥。崇敬他们,为攻坚克难的拼搏精神;仰慕他们,为精益求精的学术追求;追随他们,为更进一步的梦想!

论行进中的困难,如苏权科总工所说:“您说这一句话用一分钟不到,而我们用了15年。”想要成就一番事业,路途必然艰辛,付出在所难免。有三位学长指引开路,长大学子定孜孜不倦,在迷茫中开天地,雾霭中织霓虹。

明日中国,必将注入更多的长大力量!

编辑:xzp 审编:QM

中国公益新闻网版权及免责声明:

1、凡本网来源注明“中国公益新闻网”的所有新闻稿件和图片作品,版权均属于中国公益新闻网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国公益新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国公益新闻网)”的新闻稿件和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系方式:中国公益新闻网 电话:010-57256752 电子邮件:450952431@qq.com