民丰县群众种植红柳。

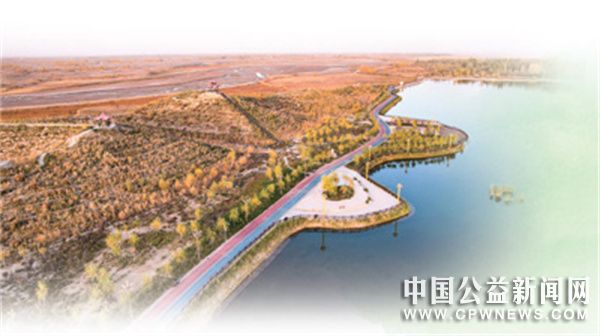

位于民丰县后河坝沙漠阻击区后方的新疆尼雅国家湿地公园。

于田县群众架设高立式沙障。

以上图片均为许晓龙摄

策勒县一处红枣晾晒场。

李利富摄

引子

“塔克拉玛干沙漠边缘阻击战空白区锁边‘合龙’!”

11月28日,新疆维吾尔自治区林业和草原局发布的这则消息,让参与这项工作的和田地区林草局党组书记邓晓波感慨万千:“免受风沙侵袭,是当地群众的美好向往。如今,锁边固沙的夙愿实现了!”

2023年6月,习近平总书记主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会时强调:“党中央高度重视荒漠化防治工作,把防沙治沙作为荒漠化防治的主要任务”“要全力打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战”。

33.76万平方公里的塔克拉玛干沙漠,横卧于天山与昆仑山之间,东西长约1000公里,南北宽约400公里,是我国最大、世界第二大流动沙漠。

3046公里,是环绕塔克拉玛干沙漠一圈的长度。过去40多年,依托“三北”防护林体系工程建设,塔克拉玛干沙漠周边已形成长达2761公里的绿色阻沙防护带。截至2023年底,还剩285公里的空白区。经过艰苦卓绝的奋战,11月28日,空白区锁边任务圆满完成。塔克拉玛干沙漠边缘,构筑起一道完整的绿色屏障。

空白区锁边任务涉及新疆3个地州的6个县,分别是巴音郭楞蒙古自治州且末县,和田地区皮山县、策勒县、于田县和民丰县,喀什地区叶城县。其中,和田地区任务量最大,共需完成220公里。这里三面环沙,曾是南疆风沙危害最深、治理难度最大的区域。

在空白区锁边任务即将完成的攻坚时段,记者走进和田地区,从人与沙角力的漫漫征途中,探寻如何久久为功、全力打好塔克拉玛干沙漠边缘阻击战,见证新时代中国防沙治沙新奇迹。

久久为功

植绿缚沙,40多年持续建设“三北”防护林体系工程

昆仑山下,尼雅河畔,只见高天流云,不见沙尘蔽日。漫步民丰县城街头,整洁的马路向前延伸,风儿吹落树叶,铺满一地金黄。

县城外,塔克拉玛干沙漠边缘,治沙现场施工正酣。画线、铺草、压草、踩实……工人们正忙着给沙漠铺草方格。远望,铺好的草方格犹如一张张金色大网,缚住了流动的沙丘;近看,草方格内,一棵棵梭梭和红柳随风摇曳。

过去,可不是这样。当地流传这样的俗语,“一天二两土,白天吃不够,晚上还得补。”民丰县居民喀哈尔·麦提如孜回忆,那时候,一到春天,大风就席卷沙尘而来,有时会形成数十米高的“沙墙”,遮天蔽日。

风沙不仅影响生活,还破坏农业生产。民丰县安迪尔乡繁荣村村民艾和买提江·奥斯曼种了30亩甜瓜和15亩红枣,“有一年,我家枣树苗遇到沙尘暴,死了一大半,当年几乎没什么收成。”

历史上,民丰县为摆脱风沙威胁,曾沿尼雅河畔一次次向南退却。策勒县城更是因风沙侵袭被迫3次搬迁,20世纪80年代初,流沙一度逼近到距离策勒县城仅1.5公里处。

保卫家园,刻不容缓。但想缚住“黄龙”,难度很大。

“塔克拉玛干沙漠面积大、风力大、水资源缺口大。”新疆维吾尔自治区林草局生态保护修复处处长王振锡介绍,塔克拉玛干沙漠面积相当于江苏、浙江、福建三省面积之和;沙漠风速可达8级以上,流动沙丘面积约25.84万平方公里;多年来年均降水量不足80毫米,极度干旱。

1978年,党中央作出在西北、华北、东北风沙危害和水土流失重点地区建设大型防护林的战略决策。40多年来,依托“三北”防护林体系工程建设,新疆各族干部群众勇担使命、不畏艰辛、久久为功,筑起一道道绿色屏障。新疆森林覆盖率由1978年的1.03%提高到目前的5.06%;过去30年,新疆人工绿洲面积由6.5万平方公里增至目前的10万平方公里,增长约54%;第六次全国荒漠化和沙化调查结果显示,新疆荒漠化土地减少1956平方公里、沙化土地减少242.82平方公里,实现“双缩减”。

然而,剩下需要治理的沙化土地沙化程度更重、立地条件更差。塔克拉玛干沙漠边缘地带,更是“硬骨头”中的“硬骨头”。

围绕打好塔克拉玛干沙漠边缘阻击战,新疆出台专门方案,部署推动政策、资金、科技等要素向防沙治沙倾斜;布局7个重点治理项目、12个子项目,涉及和田地区、喀什地区、巴音郭楞蒙古自治州等7个地州市的46个县(市、区),综合治理规模3265.8万亩,总投资123.55亿元,将持续至2030年。

“通过造林种草、工程固沙等方式,在沙漠边缘区实施锁边治理,建设防护林草带,阻止沙漠扩张;在风沙策源地实施攻坚工程,降低风沙危害;在绿洲内部条田林网缺失地带和防沙治沙空白区域实施歼灭战,推进整体生态环境改善,最终实现‘防风、阻沙、控尘’的治理目标。”王振锡说。

持续攻坚,植绿缚沙,塔克拉玛干沙漠边缘变了模样——

“县城公园里,风沙少了,花香多了。大伙儿得空,就来这里唱歌跳舞,热闹得很。”喀哈尔·麦提如孜说。

风沙小了,艾和买提江·奥斯曼家里不愁收成了,“今年赚了11.2万元!”

因地制宜

结合各地风沙成因及气象、水文等条件,探索多种治沙模式

脚下沙子细软,脚步迈得飞快。在塔克拉玛干沙漠边缘治沙现场,曾凡江一边检查,一边叮嘱:“铺设滴灌带,一定要控制好间隔,不然既浪费水也浪费苗。”

作为中国科学院新疆生态与地理研究所策勒沙漠研究站站长、新疆“三北”工程攻坚战专家咨询组成员,曾凡江常在治沙现场、试验田和办公室之间奔波,“在塔克拉玛干沙漠治沙,可不是种种树那么简单。”

1997年7月,时年31岁的曾凡江从新疆乌鲁木齐出发,乘着汽车颠簸1600多公里,抵达策勒沙漠研究站,成为站上第一名研究生。研究站地处的托帕艾日克村,是策勒县距离沙漠最近的村庄,长期饱受风沙之苦。早些年,每年春天,村民都会背起坎土曼等农具,在沙漠边缘种上一排枣树。然而,一场风沙过后,活下来的树很少。

治沙,应该种什么?这个问题,曾长期困扰当地群众。选择合适的固沙植物,是研究站一直研究的课题之一。

经过多年摸索,曾凡江和同事从100多种荒漠植物中,挑选出沙拐枣、骆驼刺、柽柳等多年生植物,作为固沙植物。然而,浩瀚的沙漠并没有那么容易被降服。试种的头两年,开春一场大风过后,不少新栽下的植物又被流沙掩埋。

选对树种,还要找对方法。后来,曾凡江与其他科研人员带领当地群众,在策勒县探索出科学防沙治沙的“策勒模式”:沟河堤坝在最前端拦截流沙,低矮灌草紧随其后就地固沙,人工灌木林、窄带多带式防风林对风沙进行双重阻截。这一模式在今年锁边治沙中得到广泛应用,助力更多地区从“沙进人退”迈向“绿进沙退”。

不过,各地风沙成因及气象、水文等条件不同,“策勒模式”无法被应用到塔克拉玛干沙漠边缘所有区域,锁边治沙还需因地制宜调整措施。

曾凡江说,通过科研示范、逐步推广,他们在水资源条件较好的区域,优先采用恢复植被、涵养水源的生物治沙模式;在水资源相对匮乏、远离绿洲的区域,主要采用光伏治沙模式;在不具备水资源条件、光伏铺设条件也达不到要求的地方,则以铺草方格、设高立式沙障等工程固沙方式为主。

从策勒沙漠研究站出发,向东100多公里,于田县阗东防沙治沙综合示范区就在眼前。放眼望去,顺着沙丘的坡势,一层层“梯田”被精心开辟出来,平地种满红柳、梭梭,斜坡铺满草方格。

“这里的沙漠中有不少高大沙丘,‘梯田式’治沙将工程固沙、生物治沙相结合,可大幅降低治沙成本。这就是因地制宜的体现。”曾凡江说。

今年3月底,于田县林草局党组书记贾存鹏接到锁边治沙的一项任务——治理县城工业园区北侧的两座沙丘。他们找来15台拖拉机、5台装载机和5台挖掘机,一连干了3天,也没取得明显成效。

“两座沙丘,一座22米高、一座26米高,如果全部推平再绿化,成本难以估量。”贾存鹏说,“我们请教专家,采取‘梯田式’治沙模式。只用一个月,就完成了两座共4000亩沙丘的治理,每亩治理成本从1万元降至1800元。”

跟随贾存鹏,记者沿着沙丘往上走。只见治理后的沙丘密密麻麻布满滴灌带,沙丘顶部建有一个大的沉砂池,里面蓄了半池水。“晚上用电低谷时抽取地下水存入沉砂池,白天通过自压式供水,把水顺着滴灌带精准送达植物根部,用电量能减少一半,水资源利用率也提高不少。”贾存鹏说。

于田县适合采用“梯田式”治沙模式的沙漠面积约3万亩,目前已治理1.1万亩。记者看到,一片片“梯田”上,红柳、梭梭、白刺等长势良好。“我们会把更多沙丘打造成‘绿地梯田’。”贾存鹏信心满满。

群策群力

发动群众参与,吸引企业加入,调动各方治沙积极性

11月初,民丰县后河坝沙漠阻击区,大型推土机来回穿梭、平整沙地。指着自己承包的一块沙地,民丰县尼雅镇甫甫克村村民麦麦提敏·加帕尔的话语中充满期待:“等地平好了,我先种上红柳、梭梭。过几年地块完全改良好了,再种板蓝根等中药材。”

后河坝是民丰县的风沙策源地,距县城北部仅8公里,与县城隔尼雅河相望,沙漠面积达20万亩。长期以来,后河坝一起风,民丰县城就沙尘漫天。塔克拉玛干沙漠边缘阻击战打响后,这里成为民丰县锁边治沙的主战场。

今年7月,甫甫克村召开大会,动员村民承包沙地,在后河坝治沙。当时,很多村民不敢应承,麦麦提敏·加帕尔也心存疑虑:这里的治沙难度实在太大了!

如何提高群众参与积极性?7月,和田地委组织多部门协同制定《农户、合作社参与防沙治沙活动流程》,引导农户参与治沙,并规范从申请到验收办证的完整流程。文件明确,国有未利用沙地可划转村集体管理,按照“谁投资、谁种植、谁受益”的原则,鼓励村集体与有意愿发展沙产业的农户签订治沙租赁合同。

具体来说,前期的路、电、水井等基础设施由政府投资建设;安排技术员上门指导村民种植灌木;灌木成活率达到85%的,向村民发放奖补。

奖补资金从哪来?今年起,新疆每年安排10亿元财政专项资金用于新增的防沙治沙项目,采取“预拨+清算”的方式结算。项目资金允许各地结合实际,对参与治沙主体实行先干后补、以奖代补等。在政策支持激励下,麦麦提敏·加帕尔联合5户村民,承包了1350亩沙地。目前,尼雅镇共有61户居民承包了5500亩沙地。

完成锁边治沙任务、打好塔克拉玛干沙漠边缘阻击战,与社会力量广泛参与密不可分。

“治沙,不能由政府唱‘独角戏’。”民丰县委书记主海峰介绍,后河坝沙漠阻击区共规划实施三期工程。最靠近县城的一期工程,已由政府主导完成,共建成沙区生态防护林3万亩;从二期工程开始,动员当地农户和企业承包。“二期工程中,当地农户参与2.87万亩,当地企业和种植大户参与1.32万亩。社会力量被充分调动,群众治沙积极性高涨。”主海峰说。

此外,新疆还积极吸引央企等大型国企参与治沙工作。

从民丰县城出发,向东驱车约50公里,到达亚瓦通古孜乡的一处沙漠。推土机、挖掘机轰隆作响,将一个个沙包夷为平地。“我们在这里实施13万亩治沙工程,项目外围采取‘高立式沙障+草方格’方式进行工程固沙,内部建设防风林带,林网内规划种植胡杨、沙枣等。”中铁建发展集团民丰新能源治沙有限公司副总经理于硕介绍。

于硕表示,企业一边治沙,一边与新疆林业科学院、中国科学院新疆生态与地理研究所等组建科研及培育基地,开展育种育苗、有机农业、光能高效转化等方面的研究试验,继而发展相关沙产业,“既能更好地履行企业社会责任,又能推动企业可持续发展,可谓一举多得。”

多方合作共赢,防沙治沙可持续。目前,和田地区已有8277户群众承包沙地41.2万亩,14家农民合作社和33家企业参与防沙治沙。

绿富同兴

促进全产业链发展,探索多样化发展,让沙产业发展和沙漠生态治理相得益彰

一大早,于田县奥依托格拉克乡塔吾哈孜村村民艾则孜·买提肉孜便骑上摩托车出了门,“我得去看看我的红柳、梭梭长得怎么样了。”

艾则孜·买提肉孜今年36岁,2009年跟着父亲承包沙地,种了8亩红柳,并在红柳根部接种中药材肉苁蓉。眼见治沙效果、经济效益都不错,2014年他牵头成立合作社,陆续扩种了200亩红柳,今年又在尚未锁边的空白区开垦600亩沙地,种上15万棵梭梭、红柳。

“现在,加入合作社的乡亲一共有30户,我要带着他们一起致富。”说这话时,艾则孜·买提肉孜眼里有光。

持续激发群众治沙内生动力,推动绿富同兴。新疆在塔克拉玛干沙漠边缘阻击战总体方案中提出,发展好沙产业,计划在于田县、且末县等地打造4个百万亩特色沙产业标杆项目。目前,于田县已接种肉苁蓉21.4万亩。

发展沙产业,重在促进全产业链发展。

“于田县正在发展肉苁蓉种植、加工、销售、研发全产业链。”贾存鹏介绍,2023年,于田县投资建设了集商品集散、产品加工、价格信息汇集、仓储物流、电子商务于一体的于田县道地中药材交易市场,并引进行业龙头企业,努力建链、延链、补链、强链。

今年10月,2024于田县肉苁蓉产业高质量发展大会暨产品购销会举行。会上,于田县肉苁蓉研究中心挂牌成立,致力于肉苁蓉产业产品开发、市场拓展等。“不断推动肉苁蓉产业向纵深发展,让更多农民分享产业增值收益。”贾存鹏说。

发展沙产业,还要探索多样化发展,避免同质化。于田不仅有肉苁蓉,还有玫瑰花。

在于田县沙漠玫瑰产业园,依纳克特色农业农民专业合作社负责人茹克亚木·吾加布拉正和员工一起包装玫瑰花瓣。

“于田种植玫瑰的历史悠久。以前当地人主要将其用于美化庭院,制作玫瑰花酱。现在我们深入发掘它的多重价值,既治沙又致富。”说起玫瑰,茹克亚木·吾加布拉打开了话匣子:沙漠玫瑰耐旱性强,根系可深入土壤,有效减少沙土流动,起到固沙作用。同时,它又能加工成花茶、精油等产品,还能带动旅游观光……

于田县玫瑰栽种面积已达到4.85万亩,带动全县2800多户农民增收致富,亩均年收入超过3000元。

发展沙产业,关键在因地制宜。

“于田有玫瑰,策勒有红枣。”策勒县林草局党组书记穆明库介绍,策勒县光照时间长,昼夜温差大,全年无霜期超过220天,有利于红枣糖分积累和果实品质提升。

走进策勒县策勒乡阿日希村一家红枣加工厂,村民正忙着清洗、烘干、分拣和包装红枣。阿日希村红枣种植面积超过6000亩,村民八成以上经济收入来自红枣种植。

“只有让群众受益,发展好沙产业,治沙才能见效益、可持续。”阿日希村党支部书记吴健彪深有感触地说,过去这里风沙大,村民一年要经历几十次沙尘暴。如今,一片片红枣园形成一处处绿色屏障,将村庄与黄沙隔离开来。

新疆沙区特色经济作物种植面积达184.5万亩,沙产业年产值达43.7亿元……新疆持续推动沙产业发展和沙漠生态治理相互促进、相得益彰。新疆维吾尔自治区林业和草原局党委书记张志刚表示,未来,新疆将继续加强科学治沙与分类施策,不断探索更高效、更可持续的治沙模式,把祖国北疆这道万里绿色屏障构筑得更加牢固。

绿色屏障,阻挡沙尘,点亮希望。随着塔克拉玛干沙漠边缘绿色防护带成功合龙、塔克拉玛干沙漠边缘阻击战持续深入,这片曾经风沙肆虐的土地,将焕发出更加蓬勃的生机活力。

《 人民日报 》( 2024年11月29日 13 版)

编辑:郑逢善 审编:徐豪

中国公益新闻网版权及免责声明:

1、凡本网来源注明“中国公益新闻网”的所有新闻稿件和图片作品,版权均属于中国公益新闻网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国公益新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国公益新闻网)”的新闻稿件和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系方式:中国公益新闻网 电话:010-57256752 电子邮件:450952431@qq.com